第二波造车浪潮来临,到2035年新能源汽车或将与燃油车平分秋色

EV知道 | 2021-04-30 15:25 | 原创编辑:沈丹

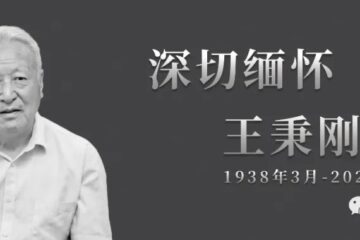

【EV知道 行业]我与王老师已有3年未见,再见王老师依旧让人感慨万千,敬佩不已。

早在今年3月,我就与王老师商定拍摄计划,我们的想法很简单,通过视频采访王老师这一代人物了解汽车产业的变化和其背后对产业发展的思考,从而为接下来汽车产业发展提供建议,更为重要的是,也为众多正处于“迷茫”的新能源汽车相关从业人员提供方向,引导他们更好的服务汽车行业。

当王老师得知我们的想法后,也是爽快的答应了,这也让我们相信,我们的方向没有错。

在约定时间的当天,风中多少有些凉意,然而王老师早早站在路口等待着我们,身姿挺拔、精神抖擞,很难想象他已经83岁了。在与王老师短暂的寒暄和沟通后,我们快速进入拍摄,在将近6个小时的拍摄中,王老师耐心的和我们分享他人生的点点滴滴,但我很担心王老师的身体状况,一直在催编辑加快拍摄速度,王老师却耐心教导我们,不要着急,认真做事是好事,从他的身上,我看到了老一辈的坚韧、认真、负责、耐心,这些都是我们当代年轻人需要学习的。

以王老师为起点,接下来EV知道会推出《EV知者》这个栏目,通过挖掘和探索,让那些默默为中国新能源汽车产业付出的人让更多的人去认知,从而引导和教育更多新能源从业者,为中国新能源产业的发展贡献自身的力量!

受访者:国家新能源汽车创新工程项目专家组组长、中国汽车技术研究中心原主任—王秉刚

专访视频1:

问题一:从中国汽车技术研究中心到受邀参与国家清洁汽车行动,每段时期王老师均扮演不同的角色,作为汽车产业从业人员,您如果看待现在的新能源汽车产业,未来竞争趋势是怎样的?

王秉刚:退休以后,工作历程主要有两个阶段,第一个阶段是任职全国清洁汽车行动协调领导小组的专家组组长,这个阶段是一边在调研学习,一边在工作。我觉得人一定要不停地学习,不停地补充自己的知识。虽然我有很长的工作经历,但面对新的知识,还是要学习,只有不停地学习,才能够对未来发展有自己的想法。

其中,在第一个阶段,我学到了很多东西,深入到汽车能源、环保领域。事实上,汽车发展到现在,引领汽车技术比较大的外界因素,一是怎么解决能源问题,二是怎么解决环保问题。当然,对中国的汽车工业来讲,还有一个是怎么做强的问题。

在清洁汽车行动中,我到很多企业去调研,调研是我的一个特长,当然我不是走马观花,会很细致的去看他们做的工作,会与他们科技人员仔细的交流,而且我不懂的地方,我会问他们要些资料回来仔细看,这是我的基本工作方法。

此外,在清洁汽车行动中,我还特别注重与外国专家的交流,举个例子,大概在七八年前,我们与德国专家合作,做中德可再生交通能源合作项目,我是中方协调人,每年都需要与德国专家做很多的交流,或者我们到德国去,亦或者德国专家到中国来。

在德国期间,我们看德国人士怎么解决他们的交通能源,他们的观念是什么,这个过程我吸取了很多知识,如德国人怎么处理煤的问题,其实德国是个工业强国,鲁尔区是其煤和钢铁的重要基地,但我们现在到鲁尔区,德国人却把煤矿都封存了,不采煤了,因为德国人认为煤是人类宝贵的自然资源,是非常好的原材料,不能够简单的烧掉,所以他们把煤矿都封存起来,只是把矿井的气体抽出来用于发电。目前德国的电力主要依靠进口天然气和核能发电,这段经历给我的印象非常深刻。

再看中国,我们对煤太不珍惜了,尤其山西煤老板,粗放的开采煤,所以在做电动车,我们要节省煤,因为我们电力主要还是靠煤来发电,我们要不断地减少煤的使用,尽可能的多用一些可再生能源。

问题二:我们知道您即有传统燃油车,也有新能源汽车方面的经验,两者之间优势和劣势体现在哪些方面,对于两者未来发展趋势,您有怎样的看法?

王秉刚:目前新能源汽车以纯电动为代表,当然也包括插电式混合动力,但主体还是纯电动。由于新能源汽车的兴起,现在传统企业发展遇到很多问题,我遇到很多内燃机专业的高校老师,都抱怨招不到学生,因为社会舆论都在谈论内燃机汽车已经不行了,新能源汽车才是未来。对于这种现象,我觉得还是对汽车工业到底怎么去发展的一个问题。我认为,以电动汽车为代表的新能源汽车肯定是一个大方向,而且现在势头非常的好,经过我国多年的努力,开始影响全世界加快电动汽车的发展速度。我的判断是电动汽车的发展已经从培育期进到了快速发展期,我很有信心当补贴完全退掉以后,电动汽车还能够快速发展,而且会有越来越多的投资者投资电动汽车。

因此,电动汽车的快速发展不用怀疑,但我觉得发展还是需要一个过程,这个过程主要受什么影响呢,还是受到电池技术的影响。现在的电池技术可以支持一些电动车的性能要求,但还不能够覆盖所有的车型和使用要求,比如续航里程的问题,虽然现在有的车行驶500到600公里,但如果继续增加续航里程,汽车就会偏重,这并不合理。另外,在冬季电动汽车还是有问题,并不好用,因此我认为电动汽车的技术完善还需要一个过程,电动汽车完全取代燃油车还有相当一段时间要走。

目前燃油车的技术,经过人类的长期努力已经到了非常完美的状态。现在很多家庭都有燃油车,排放污染越来越小,所以我觉得燃油车它还会存在很长时间,这个时间有多长呢,当然还是要看电池技术进步有多快。我们汽车行业的专家曾做了一个估计,大概到2035年,汽车市场销售情况,新能源汽车和传统汽车各占一半。但这种估计是保守还是有些太快了呢,目前这不好说,因为还有十几年时间,这十几年时间技术会怎么发展,主要是电池会怎么发展,所以我觉得至少在这15年的范围之内,市场上燃油汽车还是主要的。

我还有另外一个观点,就是从国家能源、能源结构,能源安全角度,我们交通运输应该是多种能源比较好的。当下,石油、天然气资源在全球还是很丰富的,是选择多用煤还是多用石油,还是用天然气,将来可能会回到汽车能源到底是怎么分配比较合理,这不是那么简单的一句话,不是简单的说电动汽车很快就能够把燃油车取代就能解决的。

专访视频2:

问题三:我们知道,在电动车领域,目前新势力造车企业发展非常迅猛,例如蔚来、理想、小鹏等,但国内传统车企一直以来想实现品牌向上,如今北汽的极狐,长安的高端产品发展却并不顺利,到底是产品问题还是企业文化问题,您对这些传统企业有哪些看法和建议?

王秉刚:新造车势力原来并不是在汽车行业造车的,如蔚来、小鹏、理想。目前新造势力呈现非常好的势头。再看传统汽车在新能源汽车领域的表现就没有那么突出。实际上,我们可以把比亚迪也算到新造车势力企业中,因此我觉得现在电动汽车的主体还是新造车势力企业。为什么要把比亚迪划到新造车势力,因为比亚迪在没做电动车之前,在传统汽车行业根本不行,汽车车口碑很差,卖的也很差,而随着新能源汽车的兴起,比亚迪大力发展电动汽车,由此成为业内的佼佼者。

之前传统企业专注在内燃机上,投入很多,历史很悠久,好比让一个人已经习惯做一件事,突然要转舵,这总要有个适应过程。其实传统企业有很多顾虑,如一汽、长安,他们很早就开始涉及新能源汽车的研发,国家的课题也拿了很多,但他们在产业上投入还是很犹豫,这点不如新造车势力,因为没有包袱,可以全身心的投入新能源汽车。

当新造车势力进来之后,也给汽车产业带来全新面貌,这给传统汽车产业造成非常大的冲击,但也带来了很多创新思维,尤其在互联网、数字技术方面,他们有很大的优势,这方面可能是传统汽车的弱点。说到这产生一个概念,电动汽车跟内燃机汽车比较差别在哪,最大差别就动力系统,内燃机跟自动变速箱。而对于新进者而言,最大的技术障碍其实就是发动机,因为发动机技术含量非常高,但在电动车领域,外面的人进入汽车领域的门槛大大降低了,因为他们可以不用去做非常复杂的内燃机和自动变速箱。除此之外,我认为新势力造车又会来一个浪潮,这个浪潮是以生产手机等这些企业为代表,如华为、小米、苹果等。

如今,华为大举进军汽车行业,并明确表示不做整车,要做核心零部件,这个我非常赞成,但这并不能保证华为一定不做整车。我觉得,手机企业造车在数字技术上有很大的优势,这点远远超过传统企业企业。此外,它们的资金很充足,融资能力也非常强,这些都是我们传统汽车工业远远不如的。这些企业进来会迎来一个新的投资浪潮,但是作为传统汽车工业的人,我没有抵触,我是开放的,但会有些质疑,不知道谁会成功,我相信会人成功。所以,今后的十年又是一个很精彩的十年,汽车产业结构会产生很大的变化,传统汽车产业会受到很大的冲击。

专访视频3-上:

问题四:对于氢能源的发展,您是如何看待的?

王秉刚:对氢能的发展我还是有自己的看法,氢能的推广现在最大难题不在车子上面,比如丰田公司的氢能汽车,但其实它的最大的问题还是在氢能产业链中,氢气怎么生产,怎么储存,怎么运输,一直是有问题的。首先氢气不是天然存在的,现在中国制造氢,主要还是用煤制氢工业上。此外,氢气是一个重要的化工原料,燃料电池出来以后它变成一种能源,要来做动力做能源,我刚才已经讲过了,我们不能够用煤,因为如果用煤制氢就没多大意义,我们可能要用可再生能源制氢那才有意义。但可再生能源制氢实际上主要还是要变成电,然后转变为常温的氢气,你得把它压缩或者液化,那才好运输储存,这个过程会产生一些能耗。因为,按照物理形态在变化,从电能变成氢能,氢能还要压缩,压缩以后或者液化等等到加氢站,然后它还要在减压,这个程实际上它都要消耗能量,但如果可以用电的话,为什么不直接用电呢,我们知道电网的效率是非常高的,可再生能源直接通过电网到充电站,或者到每个家庭充电桩,那个效率更高的。

所以,我认为随着电动车技术的进步,电动汽车的发展这么好,氢的优点就越来越少,燃料电池好像没有太大的意义,因为它解决不了能源问题,也解决不了环境问题,尤其随着电动汽车的发展势头这么好,燃料电池它的应用前景堪忧。但我也不是要泼做燃料电池那些企业的冷水,还是建议大家要多做点科学的分析,投资方面要更加谨慎一点,各个地方政府也要多加思考,避免在燃料电池做盲目投资,将来造成的一些损失。

专访视频3-下:

问题五:1、在疫情持续影响下,全球半导体产业遭到严重打击,芯片产能远远跟不上需求,因此导致许多生产厂商无法按时向客户交付订单。这种情况什么时候才会得到缓解?您觉得车企应该如何应对?2、您现在已经83岁了,能否分享一下您下一步工作计划?

王秉刚:最近我一直在思考这个问题,而且一直在呼吁,怎么把中国变成从汽车大国变成一个汽车强国,尤其在中美关系敏感的时间段。其实世界并不是像我们想的,大家都是认为你开放它也开放,把全球的资源都可以融合起来做汽车。现在我国汽车工业对德国是高度依赖的,我们很可能要受到很大的威胁恰恰是我们现在缺的东西 ,即技术难度比较高的,技术含量比较高的,或者附加值比较高的零部件,而除了零部件以外,我觉得还有制造装备,现在到一家整车厂去参观,关键的制造设备、测试设备都是进口的,类似这种情况如果不改变,中国汽车工业就不可能是强大的。这段时间我一直在呼吁,必须把中国汽车零部件产业上升到国家的战略高度来,因为国家不抓,是抓不起来的。

例如,日本、韩国的汽车工业,都是把零部件产业的企业组织起来,而中国汽车工业就缺乏这种扶植自己零部件产业的氛围。很简单,中国汽车整车厂就是哪个零部件质量好,价钱便宜我就买谁的,不管是国内、国外,实际上对国内一些零部件厂不一定信得过,轮胎、玻璃还好说,核心的难做的是芯片,高速轴承,发动机控制系统。

如果我还能继续工作,一定在这方面要呼吁,要发力,要给政府提建议。我今年83了,体力各方面肯定是不如之前了,但我还是有一定的精力,除了自己照顾好身体健康以外,如果还有可能,我还会在汽车工业上做自己能做的事情,其中一件事就是活到老学到老,学AI、学人工智能、学数字技术,我不能在这方面变成这个挺无知的,给人家讨论智能化,没有发言权,因为接下来汽车的发展,就是电动化与智能化相结合,这会对汽车产生很大的变化,所以我还要继续学习。

(原文链接)

0 Comments